情報指向無線センサ・アクチュエータネットワークの高信頼化に関する研究開発

目 次

Ⅰ. はじめに

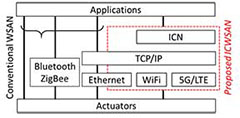

サステイナブル社会を実現するスマートシティに関する研究開発が本格化している。将来のIoTデバイスの爆発的増加は、スマートシティの根幹をなすアプリケーションサービスの普及を加速させるが、それらを支える無線センサネットワーク(WSN; Wireless Sensor Network)技術の進化も不可欠である。将来のインターネット技術として研究開発されている情報指向ネットワーク(ICN; Information-Centric Networking)は、自律分散ネットワーク環境において、高効率かつ高信頼なデータ取得・配布を実現できる技術として注目されており、申請者はICNをWSNに導入することを目的とした情報指向無線センサネットワーク(ICWSN; Information-centric WSN)の研究開発をすすめてきた。他方、スマートシティを実現するアプリケーションサービスを考える場合、無線通信・ネットワークの研究分野において、センシングデータに基づき機器の制御や動作を行うアクチュエータの存在は無視できない。しかし、既存のアクチュエータ制御のための通信プロトコルは、それらのインフラに対する攻撃が一般的で重要でなかった時代に開発されたため簡便な実装性が優先され、また稼働中のシステムの置き換えの困難さも含めた要因により、前時代的なシステムで構築されているのが現実である。そのため、将来のスマートシティアプリケーションを導入する際に解決するべき課題が散在される。

本研究課題の核心をなす学術的「問い」は、スマートシティへの展開に耐えうる無線センサ・アクチュエータネットワーク(WSAN; Wireless Sensor and Actuator Network)を実現するために必要な要素技術を確立する。具体的には、ICWSNの研究開発で培ってきた技術を拡張し、アクチュエータ制御を含めた高信頼ICWSAN(Information-centric WSAN)を実現させ、高信頼ICNプロトコルの設計、実々装を通じたICWASNフレームワークの実現可能性を示すことを通じて、ICWSANをスマートシティへ展開するために必要な要素を明らかにする。

本研究開発の目的は、ICNをWSANに導入することにより、高信頼ICWSANを実現することを目指すことにある。これまで研究開発してきたICWSNシステムに対しアクチュエータを追加することに伴う新規プロトコル設計、ICWSANをスマートシティへ展開する場合に生じる技術課題に対し、信頼性、相互運用性、自己組織化(ゼロタッチ設計)の観点で要素技術の確立を図る。具体的には、⑴誤動作による社会的影響が顕著なアクチュエータを含むネットワークであるWSANに対しICNに基づくシステムの高信頼設計、⑵スマートシティへの展開や普及過程にあるICWSANを構成するデバイスは多種多様であるために、その相互運用性の確立、⑶実環境に導入することを見据える場合において、ノードデバイスの導入・初期化・自動運用フェーズを支援する自己組織化(ゼロタッチ設計)である。

本研究の着想に至った経緯は、申請者はICWSNの研究開発において、高効率化および高信頼化(セキュアキャッシング手法)の研究開発を進め、社会実装を意識したスマートシティへの応用に向けた技術開発(耐災害スマートシティ実現の要素技術開発およびスマートシティ・アズ・ア・サービスを実現するエコシステム開発)を進めてきた。これらの研究開発を通じて、本研究開発の原点となるスマートシティへの展開を考える場合には、ICWSNが目指すセンシングデータの収集・配布だけでなく、ICWSANにおけるアクチュエータの操作・制御についても考慮するべき必要があり、本研究課題で解決するべき課題の中で⑴ネットワークの高信頼化、⑶自己組織化(ゼロタッチ設計)技術をICWSANに拡張する必要性がある点に気がついた。一方、ICWSNのグリーン化と将来的なゼロカーボン社会に向けた基礎検討を進めるなかで、⑵ネットワークを構成する多種多様なデバイスに対する相互運用性を、ICWSANに対してどのように担保するべきか考慮する必要性に気がついた。

本研究の学術的独自性・創造性は、IoTフレームワークのエッジ側の無線区間のWSANに対しICNを適用させる場合に、アクチュエータを含めた無線通信・ネットワークシステムにおいて、データ収集、配布、制御を統合的に取り扱えるように設計する点である。とくに、無線ネットワークは、ノードの移動、劣悪な通信環境による無線リンクの切断、ノードのバッテリー切れ、ハードウェア故障等に伴い、ネットワークへのノードの参加離脱が多い動的かつ自律分散環境であるため、ICWSANとして設計することは挑戦的であるが理にかなっている。また、本研究開発に含まれる要素技術の開発には、実環境での実証評価で用いるテスト機の開発を含んでいるため、産業分野における技術ニーズ、および産学官連携による事業への先端的技術の導入を目指すために必要な技術開発に役立ち、課題の洗い出しおよび先見的知見を与える点においても有意義である。

Ⅱ. 関連する研究および本研究の位置づけ

IoTフレームワークの研究開発においては、多量のセンシングデータをクラウドに集約して一元管理する設計には限界があり、一部の機能やデータをエッジ側に移行させつつある。エッジ側の無線ネットワーク対し、ICNを導入する試みは検討されているが、そのほとんどはキャッシング技術の活用に焦点が当てられている。また、アクチュエータを含めたIoTプラットフォームの研究開発においては、アプリケーションから有線・無線のインタフェースを介して直接接続するか、REST/APIに基づきTCP/IPにてネットワークを介して設計されている。本研究が主張するICNによる設計は研究開発途上であり、とくにICNの抽象化技術を主として焦点を当て開発を進める点には独自性があると主張する。また、高信頼ICWSANとしてブロックチェーンの活用、ICNによる相互運用性の改善を図る試みに対し新規性を主張する。

本研究開発が対象とする技術は、スマートシティアプリケーションを支える重要な要素技術であり、産業、農業、医療など幅広い分野において重要な基盤であるため、将来的に世界の研究をけん引する駆動力を持っている。ICNは新しいインターネット技術として有望な技術であり、その研究分野と無線ネットワーク分野を横断的に設計する試みは新奇性が高く国際的にも十分な競争力を有する。申請者がこれまでの国際会議のキーノート講演でICWSNに関する研究の取組みを発表した際に、聴講者から高い関心を持って受け入れられた。そのため、アクチュエータを含めたICWASNの分野を開拓することは世界の研究の発展に貢献する価値がある。開発システムで使用するICNプラットフォーム(Cefore)は、標準化されたCCNxに基づく国産プラットフォームであり、実々装および評価の成果について国際学会等を通じて幅広く発信することは、我が国独自の研究としての高い価値を創出する点に寄与する。

Ⅲ. 研究開発項目

本研究開発では、先述した通り、高信頼化、相互運用性、自己組織化(ゼロタッチ設計)を実現する要素技術を確立させる。研究手法として、後続する研究開発に必要な知見が提供できるように、計算機シミュレーションだけでなく、テストベッド開発・評価を実施する。なお、利用機材は無線局免許不要局を想定し、電波法令で定めている技術基準に適合している機材を用いることにより法令を遵守する。また、研究成果は速やかに国内学会、国際会議、論文誌に投稿し研究成果の早期公開と発展を目指す。具体的な開発項目は次の通りである。

Ⅲ.A. (ⅰ) 高信頼化技術の研究開発(㋿7–8年度)

申請者はICWSNの研究開発において、ブロックチェーンを用いたセキュアキャッシング手法を研究してきた。ここで培ったICWSNのセキュア設計技術をICWSANに拡張させ、それを実現するためのプロトコルを設計する。とくにアクチュエータ制御において、テキストベースの制御データの無線伝送に対し高信頼・低遅延が求められるため、テキストベースのデータをキャッシングデータとして取り扱うことを想定し、本研究開発手法をスマート農業や製造業における自動制御などに対し、開発システムの適用可能性を計算機シミュレーションや試作機を通じて、ICWSANが要求するアベイラビリティやレイテンシの観点で検証する。アベイラビリティは試作機のテスト運用に基づき算出する。また、ブロックチェーンはブロック認証部分がボトルネックとなりかねないため、それがレイテンシに与える影響を明らかにしたうえで、開発ICWSANがそれを満たすように設計のうえ、その実現性を評価する。

Ⅲ.B. (ⅱ) 相互運用性を考慮したプロトコル設計開発(㋿9–10年度)

ICWSANの実現においては、アクチュエータ制御も含めたネットワークを組む必要があり、多様な制御プロトコルが混在する状況を打破し相互運用性を確保する必要がある。これまでのテストベッド実装経験を通じて、IoTデバイス機器においては現場レベルではシリアル通信をベースとした通信プロトコルが広く使われている。具体的には、UART(RS-232C/422)およびそれらを拡張したModbus(RS-485)がデファクトスタンダードとして用いられている。本研究開発では、すでに規格化されているModbus/TCPをICNプラットフォーム(Cefore)と連携させることによりModbus/ICNとして、アクチュエータとの相互運用性の実現を図る。具体的には、Modbus/ICNを実現するために必要なプロトコルの基礎設計を実施、それに基づきプロトタイプを試作し、実際のスマートシティで使用されるアプリケーションサービスを支えるネットワークシステムとして、農業や製造業の分野における自動制御アプリケーションを支えるネットワーク規模を想定し、その環境でのフィージビリティ評価を通じて、ある地域に展開するネットワーク規模でのスケーラビリティを検証する。

Ⅲ.C. (ⅲ) 自己組織化に関する研究開発(㋿11年度)

申請者はこれまでの研究開発を通じて、デバイスを設置するだけで、自動でネットワークに接続しセンシングデータを収集するゼロタッチノードの研究開発を行ってきた。ここで培ってきた技術に基づき、上述の研究開発の成果を拡張させ、実環境でも使用可能なシステムとしてプロトタイプ実装を行う。そのために、プロトコル設計を行い、計算機シミュレーション評価にとどまらない評価を通じて、ICWSAN固有のアクチュエータを操作するメッセージがプラットフォーム内でうまく連携できるかについて検証・評価する。とくに、アクチュエータの操作は、エッジ側の無線区間だけでも完結できる設計(センサノードが取得したセンシングデータに基づきエッジノードが判断しアクチュエータノードを動かす)になるようなICWSANとなっている点、ICWSAN固有のアクチュエータが農業や製造業における自動制御などに対し利用可能であるかという点に関して、端末やネットワークの規模や特性を考慮し、信頼性・相互運用性の観点から検証しその利用可能性を評価する。

Ⅳ. 研究結果

Acknowledgement

A part of this work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP25K15104.

研究成果

- Shintaro Mori, “Millimeter-wave information-centric wireless-sensor-network ecosystem: Evaluation under non-terrestrial environment and demonstration in actual city,” International Journal On Advances in Networks and Services, vol. 18, no. 3&4, pp. 81–89, Dec. 2025. (ThinkMind, Digital library)

- Shintaro Mori, “(Invited)A study on information-centric wireless-sensor-network platform development for smart-agriculture deployment,” IEICE SeMI Vietnam Workshop 2025, Ha Noi, Vietnam, Dec. 2025.

- Shintaro Mori, “Network-performance evaluation for millimeter-wave information-centric wireless-sensor-network ecosystem in actual city,” Proc. IARIA the 24th International Conference on Networks (ICN 2025), pp. 7–11, Nice, France, May 2025. (Best paper award) (ThinkMind, Digital library)